進行波と定常波

ある方向に進んでいく波を進行波といいます。

ある方向に進んでいく波を進行波といいます。

どちらの方向にも進行せず、その場で振動する波もあり、定常波(定在波)といいます。

どちらの方向にも進行せず、その場で振動する波もあり、定常波(定在波)といいます。

ある方向に進んでいく波を進行波といいます。

ある方向に進んでいく波を進行波といいます。

どちらの方向にも進行せず、その場で振動する波もあり、定常波(定在波)といいます。

どちらの方向にも進行せず、その場で振動する波もあり、定常波(定在波)といいます。

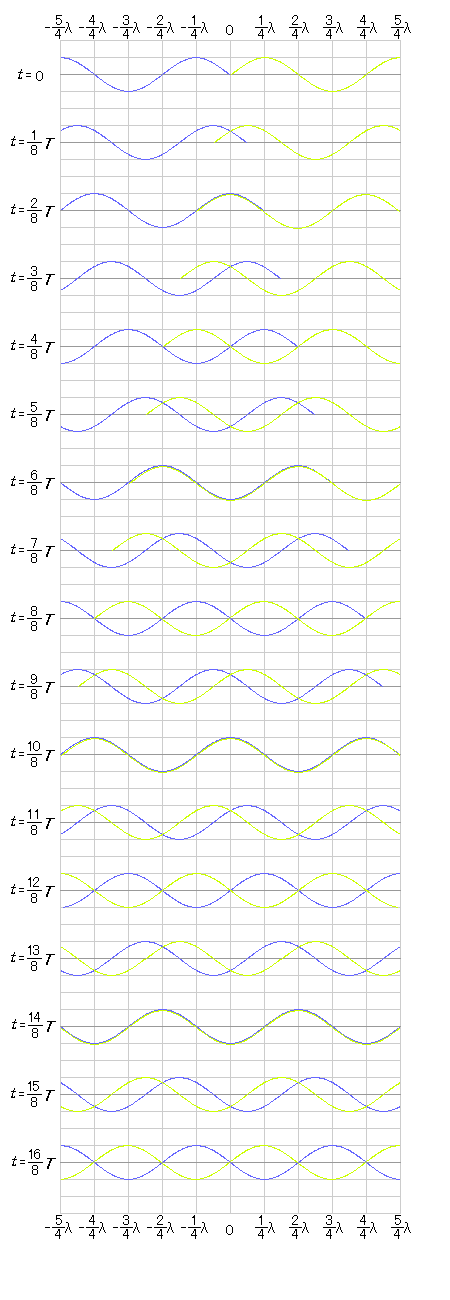

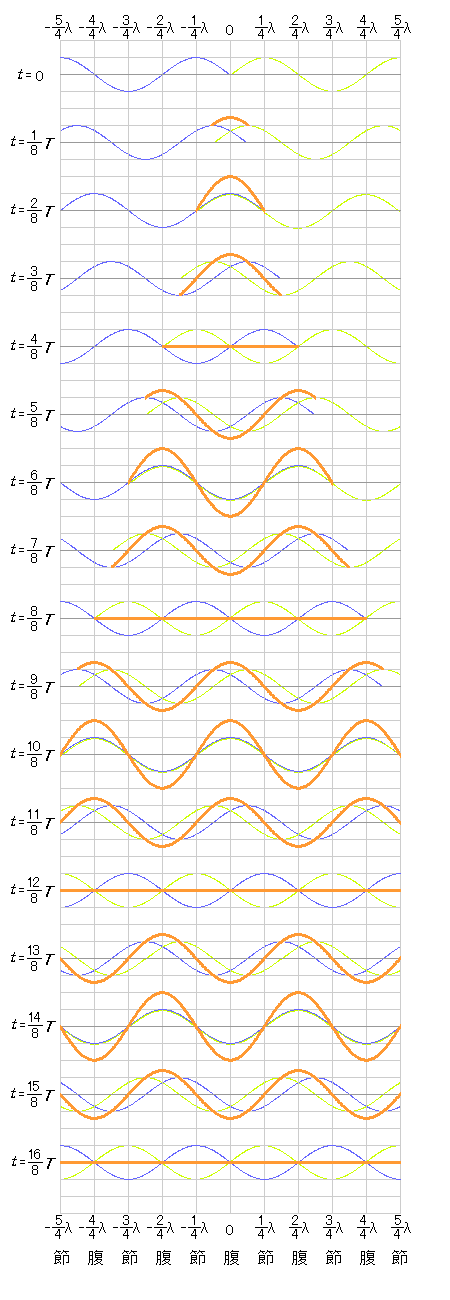

波長、周期、振幅が等しい2つの進行波が左右からやってきて、波の重ね合わせの原理によって合成されると、意外なことにその合成波は定常波になります。

波長、周期、振幅が等しい2つの進行波が左右からやってきて、波の重ね合わせの原理によって合成されると、意外なことにその合成波は定常波になります。

上のアニメーションだと分かりにくいと思いますので、左から来る進行波、右から来る進行波、それら2つの波の合成波 を \({\large\frac{1}{8}}T\) 秒ずつ作図して考えてみます。進行波の波長を \(λ\) 、周期を \(T\) とします。

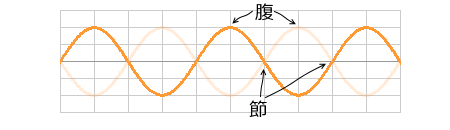

定常波において、最も大きく揺れ動く点を腹といい

通常、「腹・節」は「はら・ふし」と読むと思うんですが、「ふく・せつ」と読む人がいるらしいです。どちらが正しいかわかりません。

定常波において、最も大きく揺れ動く点を腹といい

通常、「腹・節」は「はら・ふし」と読むと思うんですが、「ふく・せつ」と読む人がいるらしいです。どちらが正しいかわかりません。

「腹線・節線」は「ふくせん・せっせん」と読むのが普通だと思います。でも聞いてる人にわかりやすくなるようあえて「はらせん・ふしせん」と発声することもあるかもしれません。「左図」を「さず」と発声せず、わざと「ひだりず」と発声するように。

学校の先生はどのように読んでるでしょうか?

、まったく動かない点を節といいます。

上で示した図で確かめますと、

0 、\(±{\large\frac{2}{4}}λ\) 、\(±{\large\frac{4}{4}}λ\) 、… の位置が腹、

\(±{\large\frac{1}{4}}λ\) 、\(±{\large\frac{3}{4}}λ\) 、\(±{\large\frac{5}{4}}λ\) 、… の位置が節、

となっています。

腹と腹(節と節)の間隔は \({\large\frac{1}{2}}λ\) ということです。

振幅に関しては定常波は進行波の2倍になっています。

縦波の場合の定常波の動きの様子は左図のようになります。

縦波の場合の定常波の動きの様子は左図のようになります。