容器に水と電熱線を入れて、水の温度を上昇させる実験をした。ただし、容器と電熱線の温度上昇に使われる熱量、攪拌による熱の発生、導線の抵抗、および、外部への熱の放出は無視できるものとする。また、電熱線の抵抗値は温度によらず、水の量も変化しないものとする。

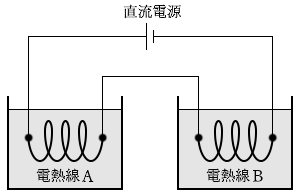

(問1)図1のように、異なる2本の電熱線A、Bを直列に接続して、それぞれを同じ量で同じ温度の水の中に入れた。接続した電熱線の両端に電圧をかけて水をゆっくりと攪拌しながら、しばらくしてそれぞれの水の温度を測ったところ、電熱線Aを入れた水の温度の方が高かった。

このとき、次のア~ウの記述のうち正しいものをすべて選び出した組合せとして最も適当なものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。

ア 電熱線Aを流れる電流が電熱線Bを流れる電流より大きかった。

イ 電熱線Bの抵抗値が電熱線Aの抵抗値より大きかった。

ウ 電熱線Aにかかる電圧が電熱線Bにかかる電圧より大きかった。

① ア ② イ ③ウ ④ アとイ ⑤ イとウ ⑥ アとウ ⑦ アとイとウ ⑧ 正しいものはない

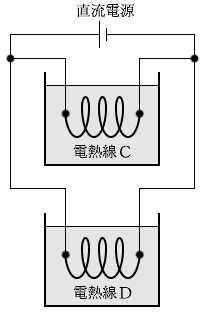

(問2)図2のように、別の異なる2本の電熱線C、Dを並列に接続して、それぞれを同じ量で同じ温度の水の中に入れた。接続した電熱線の両端に電圧をかけて水をゆっくりと攪拌しながら、しばらくしてそれぞれの水の温度を測ったところ、電熱線Cを入れた水の温度の方が高かった。

このとき、次のア~ウの記述のうち正しいものをすべて選び出した組合せとして最も適当なものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。

ア 電熱線Cを流れる電流が電熱線Dを流れる電流より大きかった。

イ 電熱線Dの抵抗値が電熱線Cの抵抗値より大きかった。

ウ 電熱線Cにかかる電圧が電熱線Dにかかる電圧より大きかった。

① ア ② イ ③ウ ④ アとイ ⑤ イとウ ⑥ アとウ ⑦ アとイとウ ⑧ 正しいものはない

#共テ22本試物理基礎